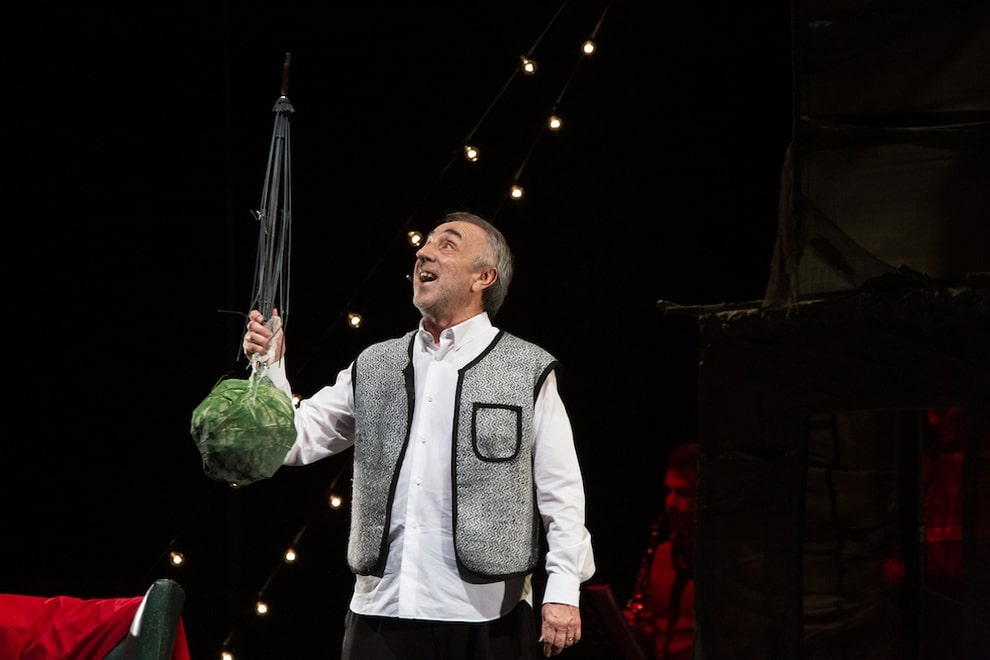

Silvio Orlando, mette in scena la vita nei panni di un bambino

Una maschera attoriale autentica, quella di Silvio Orlando, capace di attrarre pubblico e critica cambiando continuamente registro.

Inizia televisivamente alla fine degli anni Ottanta nel “prezelig” Zanzibar, poi Gabriele Salvatores gli dà la conferma che il suo talento fosse esportabile. Formatosi alla scuola teatrale napoletana, mescola sapientemente ironia, autoironia e sincerità rifuggendo la retorica.

Una maschera attoriale autentica, quella di Silvio Orlando, capace di attrarre pubblico e critica cambiando continuamente registro sul grande schermo come sul palcoscenico.

Silvio Orlando sarà il protagonista assoluto del nuovo appuntamento con la stagione di prosa “Turi Ferro” al Teatro ABC di Catania. Dal 4 al 12 febbraio porterà in scena l’adattamento di “La vita davanti a sé”, il romanzo dello scrittore francese Romain Gary pubblicato sotto lo pseudonimo di Émile Ajar e vincitore del Premio Goncourt.

Sei repliche all’ombra del vulcano.

«Catania è una delle grandi capitali del teatro italiano, ricordo i periodi in cui si stava anche un mese in scena. Il mio rapporto con la città risale alla fine degli anni Ottanta, perché lì vicino, ad Acireale, abbiamo girato per due mesi il mio primo film importante, Palombella rossa di Nanni Moretti. Non potrò mai scordare le fughe dal set, dov’eravamo deportati in periodo invernale, per andare al cinema a Catania. L’unico svago che mi veniva consentito.»

Al di là delle facili ricette che poi diventano dei facili slogan, il teatro può accendere dei piccoli dubbi, può soprattutto cercare di instillare il bisogno degli altri, di stare assieme.

«Il teatro è bello quando è un rito condiviso, e allora tutto acquista una funzione molto nobile. Nel mio percorso ho cercato di tenere insieme più elementi, molto diversi tra loro, sentendomi come un elastico tra un teatro di intrattenimento e un teatro con dei contenuti importanti, culturalmente innovativi anche.»

È rimasto l’unico posto dove c’è ancora il contatto fisico, carnale, con l’attore in scena che, se diventa centrale, può incidere nel pensiero della gente.

«Sono contento che la gente stia riprendendo ad andare a teatro per vedere qualcosa di unico e indimenticabile, che solo quel luogo può offrire. Come si diceva negli anni Settanta, il teatro crea delle vibrazioni positive. Poi, dal mio canto, spero di essere riuscito ad incidere sul pubblico in sala, soprattutto in senso positivo.»

Parlare del pubblico è sempre un po’ fuorviante perché non esiste più un solo pubblico ma tanti tipi di pubblico, molto parcellizzati.

«Non ho dati certi che possano confermarlo, ma sono dell’idea che più del 70% della popolazione morirà senza mai essere entrata in un teatro. Credo quindi che il pubblico che vi si reca sia un pubblico che non si rassegna ad essere come delle oche di allevamento da ingozzare di merci e di contenuti che vengono dall’alto.»

C’è un incredibile cortocircuito di immagini, che proviene dalla televisione.

«Una televisione, oggi più che mai così aggressiva, che cerca di inchiodare le persone al loro divano, dove poi diventano automaticamente dei consumatori. Vogliono tenerli lì, soggiogarli, controllarne le abitudini e i gusti. Per cui, chi viene a teatro, ha in sé qualche piccola ribellione. E penso che, scuotersi da un torpore che confina con il sonno, sia bellissimo.»

Spesso sedersi a teatro è una vuota abitudine che non ti collega con quello che, da lì a poco, accadrà sul palco.

«Invece mi piacerebbe che le persone che vengono a vedermi abbiano proprio scelto di farlo, che la loro venuta fosse consapevole. Prima che cominci lo spettacolo faccio un piccolo discorso, un po’ intimidisco il pubblico bonariamente. Una sorta di dichiarazione di intenti, ironica certo, non isterica, dove cerco di far capire che, se sono venuti a vedere me, devono sentire me, devono prestare attenzione, fare un piccolo sforzo. Il teatro richiede un piccolo sforzo, per avere in cambio qualcosa di indimenticabile.»

In scena “La vita davanti a sé”, adattamento dell’opera di Romain Gary, dove un superbo Silvio Orlando veste i panni di un bambino.

«Ritengo di essere troppo giovane per fare un bambino di dieci anni. Non sono ancora entrato perfettamente in quella fase in cui i bambini e gli anziani sono molto simili, con le stesse fragilità, gli stessi bisogni, gli stessi stupori, le stesse paure. Tra una decina d’anni sarò perfetto.»

Come Momò, il protagonista della storia, anche l’attore napoletano è rimasto orfano. Aveva nove anni.

«Si è ammalata che ne avevo sei. Poi, da quel momento, tutti in famiglia siamo entrati in un tunnel di malattia e decadimento fisico di mia madre, che aveva preso il centro dell’attenzione e non c’è stato spazio quasi per nient’altro. Tuttavia, in quei primi anni, ho letto tanto, libri anche surreali, non adatti a un bambino della mia età, come ad esempio “Il castello” di Kafka. Leggevo quello che trovavo a disposizione nella piccola biblioteca di casa – non appartengo alla famiglia Leopardi -. Erano i libri di una famiglia degli anni Sessanta, che cercava di affrancarsi anche culturalmente.»

Ogni uomo alla fine rimane sempre un bambino che ha paura del buio. Per illuminare la notte occorre allora il messaggio finale del romanzo: “Bisogna volere bene”. Dire quella frase tutte le sere non è facile, devi essere credibile.

«L’uomo da sempre ha paura del buio e anche della verità. Credo che, mediamente, non siamo pronti ad avere troppe verità rivelate. La curiosità, sulle cose e sugli altri, è quello che ti fa stare bene al mondo allontanandoti dalla depressione e dall’autolesionismo. Se sei curioso, verso gli altri e verso le cose che ti succedono, trovi sempre dei motivi di gioia. Questo pensiero mi dà la forza di affrontare ogni giorno in modo sereno la tragedia della terza età, a cui ormai – stando all’Istat – appartengo.»

Un uomo di sessantacinque anni, che si racconta ogni giorno la stessa bugia.

«Mi racconto che quella sarà la giornata in cui smetterò di avere ansia, di avere paura. Che sarà una giornata determinante per mettere a posto le cose, in cui tutti i pezzi del mio puzzle si incastreranno perfettamente.»

Il rapporto con la propria immagine non è mai stato narcisistico.

«Non ho mai esclamato: “Quanto mi piaccio!”. Però con l’età ho imparato ad accettarmi e a capire che poi il fascino non è testimoniato solo da quell’immagine riflessa. Sicuramente lo specchio migliore è mia moglie. Una donna che ti sta vicino e ti asseconda, e che vede le tue piccole miserie, ti fa stare con i piedi per terra.»

Sostiene di aver avuto due fortune nella vita: quella di nascere a Napoli e l’altra di essersene andato a ventotto anni, in tempo utile.

«Napoli è indifferente, non ha un rapporto con te che ci nasci. È un grande calderone dove c’è dentro di tutto, forse in maniera più estrema che altrove. Poi sta a te capire se sia madre o matrigna; se quei doni che ti sta concedendo la città, in qualche modo se li stia già riprendendo. È qualcosa che riguarda non solo Napoli ma tutti i luoghi dove nasci. Ha a che vedere con l’identità.»

Senza l’identità, del resto, non si può sopravvivere.

«Si ha la sensazione di fare una traiettoria verso l’infinito angosciante. Avere un’identità ti arpiona, per non cadere in quello strapiombo. Bisogna però capire quando diventa qualcosa di patologico, per cui si vede la propria identità superiore a quella di qualche altro, e allora può succedere che invadi la Polonia.»

Arriva a Milano con la valigia di cartone. Pochi soldi tante idee e altrettante speranze.

«Date le premesse di partenza, sarei un pazzo a non essere soddisfatto dei traguardi raggiunti. Soprattutto, sono molto soddisfatto di non essermi sottratto a niente, di non aver messo paletti né barriere tra me e le esperienze che incrociavo. Mi sono sempre sentito come in una canoa dentro il fiume, cercando di dominare la vita che mi capitava, provando a stare a galla.»

Rivedendo quel “lupo affamato di successo” che si affacciava alla ribalta nel 1987 diretto da Gabriele Salvatores, oggi di certo lo avrebbe spronato ad osare di più ed essere meno pigro. Un percorso artistico, quello di Silvio Orlando, segnato da periodi di piombo, seguiti da quelli d’oro, di sovraesposizione.

«Il successo è neutro, se non lo riempi di contenuti, di qualcosa che abbia un senso per te. Sulla carta è tra le cose più amabili e desiderabili in assoluto, ma non ti sazia mai. È un’acqua che non disseta.»

Ha sempre diffidato della felicità.

«Non come in quei romanzi e in quei film in cui il protagonista è in procinto di fare… e poi l’autore, il regista sadico, quando meno te l’aspetti, lo fanno precipitare. Sono sempre in attesa del passo falso, del precipizio.»

Perché il finale della storia, come dice Momò, è che “la felicità è una bella schifezza e una carogna e bisognerebbe insegnarle a vivere”.

Gino Morabito per LiveMedia24

I commenti sono chiusi.